爱心伴孩子成长(4)肖陈颖老师讲于马来西亚(有缘者请认真读)转载

●孩子是家庭的瑰宝,寄托着国家的希望,决定民族前途、人类的未来……

引 言

儿童十三岁前,天真未泯,善言易入,善心易导,善行易养,记忆力最强,最容易教导,也最需要“先入为主”用圣贤的智慧去教导!!孩子将受益终生!!

《弟子规》就是圣贤智慧的结晶。

《弟子规》教的是:伦常大道,为人子弟处世态度、在家、外出待人接物、求学等应有的礼仪规范。如日常生活中,要做到孝顺父母,友爱兄弟姐妹,言语行为,要小心谨慎,讲信用。和大众相处要平等仁爱,亲近有高尚人格、品行的仁德之人……等,这些都是人生必须面对,最基本、重要、非做不可的事。

父母、老师 牢牢把握,孩子人生这段宝贵的时机,让孩子有幸“先入为主”接受《弟子规》圣贤智慧良好的启蒙教育!打好做人、做事、做学问的基础,这对孩子一生的发展极为重要。

少成若天性、习惯成自然,日积月累,必定奠定他一生为人处事、成家立业、幸福成功的基础,孩子将终生受益无穷。不懂如何做人,人生将是荆棘密布,一定会走得非常坎坷……关心教育的家长、老师,请勿轻忽!…………

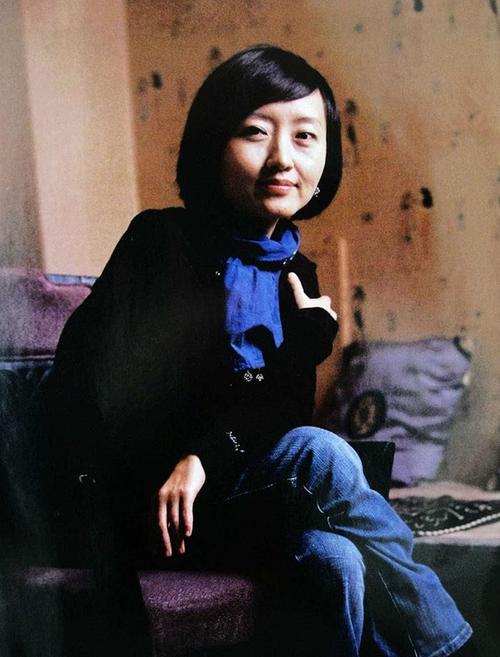

【肖陈颖老师讲于马来西亚的心得分享,深入浅出,自然、贴切又不失生动活泼,解读了《弟子规》的经义要理,……平实、亲切、引人入胜,于寻常中,见不寻常,感人至深!深得启悟!

她将实践过程与心得感悟,娓娓道来,大量真实鲜活的案例将“润物细无声”的育人过程呈现出来,用事实告诉我们:

《弟子规》不是停留在理论层面上的口号,不是装点门面的道具,不是与社会脱节、令孩子“吃亏”的枯燥说教,它的的确确是为孩子一生奠基的沃土,是让孩子告别“小聪明”,升起“大智慧”的阶梯!告诉我们实践《弟子规》真的一点儿也不难,所需的只是“真的做、用心做、坚持做”,只要肯落实,必定收获幸福!

为人父母、师长者,如有缘得见此卷,别让机会擦肩而过!!

耐心、谦卑者,收获幸运!!】

爱心伴孩子成长(4)

肖陈颖老师讲于马来西亚

不陵节而施之谓孙——因材施教循序渐进

”“请大家看到第段”,“请问大家,是什么意思?”我给他这些句式,让这个孩子即使以前,从来没有回答过问题,他站起来也没有压力。所以培养孩子发言的过程,其实都是提升孩子心境的过程。

班上有参差不齐的同学,每个同学的心境都可以在原有的基础上得到提升。比如我问问题时,有同学不等老师请他,边举手边就在座位上回答,抢答。我不知道我们有没有遇到这样的同学?他是怎样的心境,我不再去关注答案,更多的去关注他当下的心境。我就停下来,讲:你们回答的正不正确暂时不说,老师想知道刚刚在下面抢答时,你是怎么想的?同样是举手,举手的心境不一样,孩子的进退也会在举手当中显现出来。如果孩子为炫耀自己举手,我一般都不会请他,因为请了他,会长他的傲慢。我就问这个同学,你举手是怎么想的呢?他说我想帮助大家,他不承认是想炫耀自己。我说好,想帮助大家,你把答案讲出来,就是帮助大家吗?我们如果没有智慧,想帮人都帮倒忙,帮不到。

我就跟他举例子,一个同学不会数学题,你如何去帮他?是不是把答案给他抄,你就帮到他了?他们都说不是,抄了答案,这个同学下次还不会做。我跟他讲,学习语文也是一样,你把答案告诉他,这个同学下次遇到同样的状况,他仍然不知道该怎么做。如果你真想帮同学,一定很有耐心的去思考你是怎样知道答案的,把你的经验告诉同学,他下一次也可以用这样的方式得到答案,他要学到的是一个路径,一个方法,而不是呈现一个结果而已,过程比结果更重要。

当时我就跟所有的同学讲,当我们举手时,我们的心境应该是怎样的?发言的心境,《弟子规》告诉我们,“己有能,勿自私”,这是我们发言同学的心境。发言时心里就想着,我会了,我要告诉给更多的同学也会,这是帮助同学的心境。

另外,在细节中都可以点点滴滴提醒孩子,比如发言,站起来,我就会教他礼仪,怎么站?《弟子规》讲“立端正”,先站端正再讲话,没站端正,先别开口;接着《弟子规》又教我们如何讲话,“凡道字,重且舒;勿急疾,勿模糊”。说话时,“重”就是重点突出,不要讲一大堆还没有讲到主题,让人家都睡着了。“舒”就是要让人听起来舒服,怎样听起来才舒服?“勿急疾,勿模糊”,不要含混不清。最近我听到有的歌星唱歌都听不清楚在唱什么,很多孩子还跟着学,我就跟他们讲,这是不对的。你要会判断,你要有智慧去判断对和错,不可以跟他学。《弟子规》讲“重且舒”,没有做到,不可以跟他学。“勿急疾,勿模糊”讲话应该这样讲,回答问题也应该这样……所以回答问题的过程,就注意培养孩子跟人讲话的态度。

另外还有一点就是“将上堂,声必扬”。有同学起来回答问题,声音就像蚊子一样。我不知道我们老师有没有遇到过?应该都有。曾经我也遇到这个小朋友,站起来,满脸通红,然后声音像蚊子一样。我就没有再让他讲,让他坐下,我跟孩子开始讲发言的心境。因为是想把答案帮助更多的人,我声音这么小,别人都听不到,说话这么小声好吗?知道不好,立刻要改。后来那个同学写日记说老师,对不起,我今天上课声音太小,我下次一定努力。曾经也跟孩子开玩笑,说你的声音太小了,把音响开关开大声一点,给他做个手势,拧一下,要是愈小声的孩子就会很管用,他的声音就可以放大。我们跟小朋友讲,这个心境是发言的心境。

那么听别人讲话是什么样的心境?第一,“人所能,勿轻訾”,不嫉妒。不能心里想着:你有什么了不起,你会我也会。第二,我们要恭敬每一个人,要有礼。怎样才叫有礼“问起对,视勿移”,别人站起来回答问题,我们的眼睛要看着对方。所以,我们同学在回答问题时,我们会提醒他站立、说话,以及周围所有的同学有没有看着发言的同学,一个人开小差都不可以。当时我带这个七十四个孩子的班,他们以前的学习习惯相当不好,但是我仍然这样要求,有老师就问我,肖老师,你这样子上课,你的课程能上完吗?时间够用吗?我不得不重复问他一个问题,我们教语文的目的是什么?我们的目的不是把课文教完就算了,那是完成任务,不是负责任。教学,一定要对得起我们的孩子,我教他们一天我就要对得起他们一天,教他们一节课,我就要对得起孩子们一节课。我遇见孩子的人生态度已经错了,难道我可以视而不见,只完成我的教学任务就可以吗?

其实“磨刀不误砍柴工”,一个孩子养成良好学习习惯,以后的学习会愈来愈快。我在汤池带的班,我晚了一个星期去接班,同年级的其它班已经上了一个星期的课,我慢了一个星期。我仍然是这样先培养孩子好习惯。结果到期末复习时发现,我们班的教学进度比其它班更快。所以要长远来看。我们试想一下,如果孩子没有正确的学习态度,课堂上我想要标准答案,就在提问题时抽最好、最会回答问题的孩子把答案讲出来,一步一步按教案把课教完。这样的话孩子实际上能领受多少?有多少孩子能受益?而先让孩子有个良好的态度,看起来养成良好态度好像会很慢,其实不然。孩子养成良好习惯以后,我们的教学愈来愈轻松,甚至我们孩子上课习惯很好了,他非常专注,老师讲一句他就记一句,效率非常高,真的是这样,我讲的几乎每一句话孩子都记得住。他这种专注的态度,不光让他在课堂上受益,甚至生活中做每件事情,他都会用这样专注的态度去做,他将受益一辈子。

我想,一个老师真正的价值在哪里?我们认清楚自己的价值,就会毫不犹豫地抉择当下我们应该怎么做。当我们坚持做对的事情,孩子的习惯养成也不需要太长时间。当时我接的班级一星期后上了一堂观摩课,熟悉的老师听完课非常惊讶,说以前她们在隔壁都能听到我们班孩子吵闹的声音,但今天,仅仅一个星期,怎么孩子上课这么专注,没有人在下面讲小话。

我常常会笑着跟孩子们说:我一看你的眼睛就知道你心里在想什么。其实我也不知道。但我没有骗他们,因为我看他们的眼睛,能感受到他有没有专注。所以上课时有孩子讲话,我就停下来不讲,面带微笑看着他,直到他停下来,我又继续讲。往往是我一讲,他又开始讲,他一讲我们怎么办?我又停下来看着他。我发现几次下来,班上就没有人再讲话。为什么会这样?以前都很急躁,骂也骂了,罚也罚了,大吼大叫我都干过,没有用。自己累,孩子也累,反而没有办法专注。事实上我们心平气和,孩子感受到我们真对他好,自然就安静了。

所以,“不陵节而施”是针对孩子现有的情况,一步一步的让孩子提升上来,好的让他更好,暂时落后的,也让他有提升的机会。还有一个广纳雅言的心境也可以在课堂互动中养成。孩子回答完一个问题时,老师不马上给他肯定赞叹,教他们讲一句话:“请问大家有没有不同意见?”让他自己问出来,让孩子讲出自己意见的同时,就要有包容不同意见的心量。其他补充不同意见的同学,也要很温和的说:“对不起,我能补充一下吗?”同学给他提了意见,这个孩子还要有个反馈,说“谢谢你给我提意见”,或者说“谢谢你对我的提醒,你是我生命中的贵人”,让他每堂课中学会讲这些话,习惯讲这些礼貌用语,慢慢内化成自己的素养。

一开始,有同学提出不同意见,很可能两个人争执起来,都觉得自己很对,后来我们讲《弟子规》说“闻誉恐,闻过欣;直谅士,渐相亲。”“闻誉恐”,听到赞叹很胆颤,看看我自己有没有做到;听到别人指出缺点时高兴。因为别人告诉你的不足,其实是提醒你身上还有哪些垃圾,你要赶快扔掉,他是你的恩人。后来同学提意见的时候,两个人就会很和气了,还会鞠一躬说:“谢谢您给我的帮助,您是我生命中的贵人。”所以,班上的气氛也愈来愈融洽。《弟子规》的每一句,在我们课堂的环节中都可以落实、都可以做到。

第三个方法“相观而善之谓摩”,就是我们树立一个好的榜样让孩子去学习。今天上午的时间已到,我们暂时分享到这里,明天上午还有一节课,再向各位老师作汇报。非常的感恩各位长辈、各位老师,你们都是我生命中的贵人,谢谢大家。我还学会了一句马来语,谢谢,不知道说的对不对,“得力马嘎色”,谢谢。

(第四堂课)

尊敬的各位长辈、各位领导,各位老师,大家早上好。各位老师请坐。不知道大家昨天睡的好吗?虽然这几天的课程安排时间很紧,但是我们看到每位长辈、每位老师都在给我们做出最好的榜样,好学的榜样,学习不疲不厌的榜样。

昨天我们提到中国古老的一部教育经典叫《礼记·学记》,《礼记·学记》里面给了我们教学的方法。不知道各位老师还记不记得?有四种方法。第一个是“禁于未发之谓豫”,这个是预防法。第二个是“当其可之谓时”,就是机会教育,遇到孩子出现状况的时候是机会,遇到他高兴的时候、难过的时候,成功也好、失败也好,都是教育孩子的机会;因为这些时候,我们都会去关照孩子的那颗心有没有时时的保持平静。第三个是“不陵节而施之谓孙”,就是循序渐进,根据每个孩子不同的情况给他应有的协助,而不是用一个标准要求所有的孩子。

相观而善之谓摩——观摩法

最后一个是“相观而善之谓摩”,这是一种学习的方法。

学习能力

——见人善,即思齐。纵去远,以渐跻。

——见人恶,即内省。有则改,无加警。

我们跟一些老师讨论交流,在思考,常常讲孩子要有学习能力。请问各位长辈、各位老师,什么是学习能力?我们怎样来评价一个孩子有学习的能力?孩子自己打开课本,能够学到知识,这是一种能力,但还不够全面。而我们《礼记·学记》里提到的这句话,“相观而善之谓摩”,将学习能力的含义拓展得更广。这句话的意思是互相观摩、互相学习,《弟子规》上两句话就讲得非常明白,“见人善,即思齐。纵去远,以渐跻”“见人恶,即内省。有则改,无加警”。讲的就是学习能力。如果孩子从小有这样的态度“见人善,即思齐”发现别人的优点就想我如何向他学习;“见人恶,即内省”,看到不好的地方,马上反省我有没有这样。那他在生活的点点滴滴中,处处都可以学习。

所以,我常常给孩子分享日记。日记分享有个标准,“隐恶扬善”。宣传好的,孩子就学好的。所以选出好的日记,读出来,把孩子好的事迹讲出来,大家就会起而效法。扬善,就是给我们大家树立榜样。

有老师问我为什么你们班转变很快?我就跟他讲,榜样的力量很强大。因为我们都知道孩子有一个特点,特别善于模仿。我们给他模仿的榜样是什么?他每天看电视,每天看打打杀杀,他脑子里都是这些影像,所以到了学校,他就模仿这些人打架。但是如果我们每天给他树立很好的榜样,他模仿的就是这些好的言语,好的行为。所以,榜样非常的重要。

经句教学举例

我们每次先教《弟子规》的经句,然后引导孩子如何在生活中落实,在当天的日记就会有小朋友写他是怎么做的,我们第二天就选出做得好的小朋友写的日记,读给大家听,结果就会有更多的小朋友这么去做,这样《弟子规》的每一句就开始落实在生活中了。同时也丰富了孩子的日记内容,锻炼了孩子写作能力。比如我们讲“父母呼,应勿缓;父母命,行勿懒”。首先讲经句的意思,这句比较简单,很多小朋友都能理解。

接着我们就跟孩子在课堂上进行演练,把经句回归到生活的场景来教小朋友。我们问小朋友:“妈妈平时都怎么叫你啊?”可能有孩子说:“妈妈叫我小宝。”我又问:“妈妈一般什么时候叫你啊?”他会说:“吃饭的时候。起床的时候……”“那你都怎么做的呀?”一般孩子都非常诚实,都会笑笑不答。我们就进一步问:“吃饭的时候,你都在做什么呢?”他会说:“我正在看电视。”我们就会跟小朋友讲:“你觉得这样对吗?对不对,我们要对照《弟子规》。你看,妈妈上班一天,本来就很辛苦,回到家里都顾不上休息,就进厨房给我们做饭,妈妈为什么要这样啊?因为心疼我们,父母都非常爱我们。”接着我们会告诉小朋友古代的孩子在吃饭的时候是怎么做的,给孩子们一个标准一个榜样。

然后进行表演。我说:“现在老师来演妈妈,注意听了,是谁的妈妈呢?”然后我就叫:“小宝。”这个孩子使劲笑,但不知道回答。我又叫,一边叫他一边指着黑板上的经句,他还是不懂,我就告诉他,妈妈一叫,你就要立刻答应“哎。”这么一教一学,我发现全班同学都学的非常快乐,而且非常认真,因为这些是直接可以在生活中用到的。我继续告诉他:“光答应还不行,要立刻到妈妈面前来,妈妈叫你一定是有事”。怎么到妈妈面前,到了妈妈面前说什么,都得教,要教得很细,因为孩子不教,他真的不会。

我教他,要快步走到妈妈面前,慢悠悠的不行。《弟子规》讲“进必趋,退必迟”,《弟子规》的经句在生活的每个当下都是落实的,学一句,就会联系到其他句子,孩子们学得很灵活。所以要求我们老师要非常熟悉。“进必趋”是说:长辈有需要,我们要快步到长辈面前,而退下时,慢一点,要问清长辈是否还有其他事要做。这些态度对孩子今后走上工作岗位都非常重要。走到妈妈面前,先鞠一躬,然后问:“请问妈妈有什么事吗?”

这时我就请全班同学跟我说一遍这句话,同学们都学的笑嘻嘻,还有点不好意思。我们发现现在很多现象是颠倒的,讲关心的话不好意思,讲伤害人的话却毫不犹豫脱口而出。所以要让孩子多讲这样礼貌体贴的话,让礼貌、柔和成为习惯。

我接着说:“可以帮妈妈把水端过来吗?谢谢。”孩子要怎么回答?让他们统一说一句话“好的,妈妈”,然后再去端水。有老师会问,这样会不会教的太呆板了,其实学习是有阶段性的,我们现在的呆板是为了以后的灵活。我们现在每一句话都教给他,让他在生活中练习,这些话说多了,说久了,就慢慢的内化,他就开始知道如何与长辈应对,如何来和我们的同仁、和我们的同学相处。从语言开始,导正孩子不好的讲话习惯。

接下来倒水要不要教呢?之前讲过那个大学生,很有可能因为不会倒水而失去工作呢。倒水首先要注意安全。不能烫到手。“执虚器,如执盈。”第二要考虑对方的需要。倒多少水?不能倒满满一杯,走一步,洒一地。一般倒杯子的2/3。然后把杯子外面的水滴擦干再端过来。怎么端呢?我们会让他去体会,你把水端给老师、端给母亲的时候,怎么让母亲接过水时会很方便喝。我们就会跟孩子举例子。端水可不可以用五个手指抓住杯口,当你的手一拿开,杯口上面就会有五个小小的手印,那别人都不敢喝。另外如果有把儿的杯子,我们端时要怎么端?如果你自己拿着杯把,端到老师面前,老师的手拿哪里?老师就没有地方拿。所以我们要考虑,自己拿一张毛巾托着杯子的底,一只手扶住杯身,把杯把儿朝着老师的方向。我们还会问,朝哪个方向?要朝哪个方向?朝着老师很顺手拿的这个方向,习惯右手就要朝着右边,或者朝着左边,然后端过去给老师喝。或者放在桌上,放在桌边行吗?放在别人身后行吗?这些都可以有所考虑,根本在于培养孩子一个“仁爱”的心境,时时为别人着想的心。

我们在讲“父母呼,应勿缓”还会有一个拓展。那一天我们讲到聪和明:“听思聪,视思明”,耳朵认真地听,听到母亲的需要;眼睛仔细的看,看到母亲的需要。所以“父母呼,应勿缓”,不一定是妈妈开口叫我了,我才应,而是我眼睛看到了就会应。我们在黑板上每周都写一句人生格言,那天就写上:“时时看到别人的需要,是天下第一等学问。”

当天就有个孩子在日记中写到,他说:

今天我听了老师说要“视思明”,我回家就在想,我去问妈妈有没有事情干,妈妈会心疼我,会跟我说没事。所以我要自己学会去体会母亲的心,自己学会去看有没有事情可以做。回到家里,我就看到家里地面是脏的,我就把地面扫了。接着我又看到柴火没有抱进来,我就把柴火抱进来烧饭(他说)我正想喝水,去倒水,发现水瓶是空的,我就烧了一壶水。我把这些事情都做好,妈妈回来了,一看地面干净了,饭也做好了,而且还烧好了一壶水,妈妈特别的开心。

我们在跟小朋友分享“父母呼,应勿缓”,这个“父母呼”可能不是单指嘴上的呼,因为我们知道父母念念都想着孩子。看了这个小朋友的日记,我非常感动。因为他这么小就能去体会,如果问妈妈,妈妈舍不得让他干活,不会让他干,所以他自己主动去做。

我当时就很惭愧,想起在没有学习传统文化以前,真的没有去体会过父母的心。记得那时我在深圳工作,我的父母都在成都。工作时,前一段时间都打电话回家,后来就开始发短信。我把短信发回去,我的母亲、父亲就会回短信说,你如果工作太忙,就不用发短信了。我当时没有去体会父母的这种心境,我想,既然父母已经说了不用发短信,那我就不发了,我真的就不发了。但是后来我看到母亲的一条短信,告诉我“今天你给爸爸发了一条短信,你爸爸非常高兴的告诉了我,而且每天晚上睡觉前,都会把你以前发的短信拿出来看一遍才会睡觉。”我当时就感受到父母表面上说“不用了”,其实心里随时都想着,不是不担心孩子,而是很怕给儿女添麻烦。如果我们做儿女的没有办法用心去体会父母的这种心境,只是在表面上听他们讲什么,真的已经不孝了。所以直到现在,我还留着母亲发的这些短信,每次拿出来看,感受,和两年前看已经完全不一样了。

我那天听李老师讲一件事,说有位母亲得了癌症,儿子在日本工作,妈妈不愿意给孩子知道。所以虽病得严重,化疗了好几次,都没有告诉儿子。最后一次,她觉得不行了,快熬不过去了,她才打电话。儿子立刻辞职回来,很坚定的信心照顾母亲,母亲的癌症奇迹般地好了。所以我们体会父母的心,家里如果出了一点小事,我们在外面打电话回家,妈妈一定会声音故意提高八度跟我们讲说“很好,家里一切都好,你放心”,除非发生大事才会跟我们讲,等到父母讲出口时,一定都非常严重了。所以我想,孩子如果我们从小就告诉他,用心去体会父母的心境,他从小有这样的态度,他就会少走人生的弯路,会少掉很多人生的遗憾。

所以这个小朋友的日记,这种心境很好,我们要给全班的同学分享,就拿出来“相观而善”,观摩学习他的这种用心。

我读了这个日记,很多小朋友回家都开始变化,本来他们是:父母呼,不应;父母命,不行。后来第二个层次就到了“父母呼,应勿缓”,妈妈一叫就答应:“父母命,行勿懒”,立刻就去做。再提升第三个层次,就达到父母不呼也要应,父母没有命也要行。所以我们很多小朋友,回家都开始主动找活干,而不是等着妈妈叫。于是又出现更多的榜样,更多的生活场景中的小模范。小朋友学习的内容越来越广泛,班级氛围也越来越好。所以榜样的力量不可思议,隐恶扬善非常重要。这是“扬人善,即是善,人知之,欲思勉。”

“各相责,天翻地覆;各自责,天清地宁。”

另外,“见人恶,即内省”,其实这个态度不太容易形成,当然也是我自己有障碍。即使在整个学习的过程。也总看不到自己的缺点,即使看到了,也很容易原谅自己。而看别人就都是缺点。总感觉这个人身上也有问题,看那个人身上也有问题。

我们听蔡老师讲,夫妇关系融洽的秘诀:“只看对方的优点,不看对方的缺点。”容不容易做到?其实不光是夫妇关系,朋友关系,君臣关系其实都是一样的,都要这样去做,我们的人际关系就会相处和谐,但是真的不太容易做到。当时老师还讲到夫妇之间“各自责,天清地宁;各相责,天翻地覆”,其实不光夫妇,人与人的关系都是这样。

我们下乡跟乡亲也分享,有个太太听完回家去做了,后来跟我们讲:以前跟我先生每天吵架,常常因为一件小事就吵起来,比如家里小孩的拖鞋放在楼梯口,我没有把它放好,我先生下班回家就说:怎么当太太的,一双拖鞋都摆不好?然后我就说:你有时间讲,弯一下腰不就摆好了。先生就很生气,一脚把拖鞋踢的很远,然后两个人就吵起来。因为一双拖鞋,她说我们有时可以吵五天,有时一冷战就是十天半个月。后来听了老师的课,一对照,我们家就是这句话“各相责,天翻地覆,”我怪你不好,你怪我不好,两个人就吵的天翻地覆。

我们就跟这个乡亲讲了一个故事:说有一对夫妇,小吵天天有,大吵三六九,每天吵;另一家人却相处和乐。这个吵架太太有一天见四下没人,就去敲对面的门,去向邻居请教,请问你们家怎么都相处这么和乐?邻居太太就跟她说:原因很简单,因为我们家都是“坏人”,你们家都是“好人”。她一听:“我们家都是坏人,所以我们都不吵架;你们家都是好人,所以都吵架。”听起来是不是有点不符合逻辑?邻居给她举例说,今天我给先生倒了一杯水放到桌上,先生不小心打翻了。我就立刻说:对不起,都是我的错,水没有摆好位置,让您把它打翻了。先生就马上说:对不起,都是我的错,你这么好心给我倒杯水,我都不小心,太对不起了。我会说:没关系,我再给你倒。两个人就会很和乐。

但是你们家出现同样的情景,太太给先生倒杯水放到桌上,被打翻了,因为先生是好人,谁是坏人?对方是坏人,先生立刻会说:“怎么搞的,一杯水都不会放,居然放到桌子的旁边,让我不小心就打翻了。”太太会说:“你不长眼睛,我好心给你倒一杯水,你就打翻了,要想喝,以后自己倒。”两个人就吵起来。

听完故事,这个乡亲回家也很反省,她说我想按照老师们讲的“各自责,天清地宁”去做,回到家在床上一直辗转难眠:我有错吗?因为我负责采访她,我觉得很有意思。她讲,我一直在想我有错吗?我大孩子读初中了,小女儿在读幼儿园,结婚十多年了,从没觉得我有错,都是先生的错。我今天想了一晚上,终于发现我确实错了,我没有做好一个太太的本分。她说从那以后她就改变,结果一变,家庭立刻就变了。比如说仍然是一样的鞋子没放好,先生回来脾气很大,一说:连个鞋都放不好。她说:我立刻就跑过去,给先生道歉,说对不起,是我没有做好,我立刻把它摆好。她说我把它摆好以后,先生这个气一下就没了。先生就会说:你在家里做家务也挺累,我来帮帮你。她说以前先生从来没有帮她做过家务活,自从她改变以后,先生经常帮她做。她说原来这么简单,一念之间,“反求诸己”的态度一出来,关系的和睦就出来了。

然而想要孩子以后能经营幸福美满的家庭,要从什么时候开始培养?一个孩子从小对人都是责怪,不懂承担责任,有一天结婚了,他会不会改变?能突然改变吗?所以,真正让孩子一辈子幸福,从小就要扎下这样的根基,他才能和谐的与人相处。我们就给小朋友一句四个字的箴言,让他们记住“反求诸己”。出现任何情况,找自己的原因,先找自己的原因,别人对不对先不要管,首先看我做对了没有?如果一个孩子有这样的态度,他当下就可以把这个不好的心境调整过来。

有个小朋友学习以后,写篇日记很有意思,他说:

今天我走在放学的路上,心情不好,所以见到垃圾也不捡。不仅不捡,看到一个罐头瓶子,还一脚把它踢起来,踢到前面同学的书包上。那个同学转头,我还不承认是我踢的。走到路上,我看到一个小女孩摔倒了,我也不去扶她,因为我心情不好。(他说)我这样回家了。下午第一堂课是体育,我跑去操场上课,摔倒了。没有一个人关心我,没有一个人来帮助我,我心里非常难过。

但是我突然想起了四个字“反求诸己”,我一想,老师讲人生没有偶然,每件事情都是结果,原因其实都出在自己的身上。(他突然之间开悟了,他说)原来善有善报,恶有恶报,因为早上我没有去扶那个小女孩,所以下午我摔倒了,也没有人来帮助我。

我们想想,孩子没有这个态度,他这一天的心情会怎样?本来心情就不好,摔了一跤又没人理,心情可能会更糟。这种糟糕的心情会影响到哪些方面?一定会影响他的学习,影响他待人处世的态度,甚至这样的心境他会看任何人都不高兴,并且把这些怨都积在心里,一点一点的累积,有一天就会爆发。所以我们感受到,学经典的孩子,为什么成绩也能够变好?他的心思都专注在学习上面,没有这些烦恼分散他的心。因为遇到问题,能随时找原因,知道当下自己该做什么,随时都解决掉,种对的因。当孩子有了这个态度,不仅让他自己醒悟了,摔倒没人扶,还让他学习体会摔倒了别人不理你的感受,下一次再遇到同学摔倒,他就会去扶。一个态度就能让孩子在当下的境界中有所体悟、有所学习。我们讲“见人恶,即内省”,每个人其实都可以教导我们。

还有个小女孩她写到:

我在放学的路上,见到一个哥哥把一支钢笔掉到地上,我过去帮他拾起来,双手递给他。这个哥哥拿过笔,转身就走。(她说)从这里我今天有收获,我学到了如果别人把东西捡给你,我们一定要双手接过来,并且说:“谢谢”。她是怎样学到的?我当时感觉这就是学习的能力,这是真正的学习能力,在生活的点点滴滴都能够去学习。而且每个孩子都有这样的学习能力,只是我们有没有去启发孩子从中去学习。你看一个小女孩,她把钢笔双手递给这个哥哥,这个哥哥一抓,转身就走。如果没有“见人恶,即内省”。的态度,她肯定会想,怎么这么没礼貌?下次再也不帮别人捡东西了。这样的想法对她有帮助吗?但是想到“见人恶”,见到别人做的不够的地方“即内省”。他在给我做反面的示范,让我体会没有礼貌给别人内心带来的不安,带来的不满。所以提醒,我不可以这样做,下一次别人捡东西给我,我一定双手接,并且说谢谢,因为这是她当时心里期望的。所以在这些过程中,孩子都会有学习。

刚刚我们还讲了各自责的一个态度,谦让的态度。当时我们班也有两个小朋友,写作业时抢桌子。不知道我们马来西亚的孩子是不是两个人同桌?像祖国大陆都是两个人同桌。这个孩子写到:

(那天她的同桌把手就放到她的地盘上来了。)我就很狠狠地撞了他一下,他也狠狠地撞我一下。我正想再撞他的时候,突然想到老师讲要“忍人所不能忍”,(所以这个“忍”字真的是最好的方法。当我们坏习惯、我们的脾气起来的时候,你只要忍下去,结果就会不一样。他说)我正想撞他,我就想到忍人所不能忍。于是我没有再撞。结果我才这样做,没有撞过去,我的同桌就开始给我道歉。他马上说:“对不起,刚刚把你撞疼了吧!”

所以我们感受到,其实人的惭愧心时时都在,如果我们忍下来,我们讲“愧之,小人可使为君子”,愧之,小人可以变成君子。你看我们没有去撞他,让这个同桌生惭愧心:我这样狠狠的撞了同学,同学却原谅我,他一下子就生起惭愧心,一个小人可以变成君子。但是相反,“激之,君子可使为小人”。我们一直去争,情绪很高涨,一个人本来很有修养,可能都会变成小人跟我们一起吵起来。所以忍,忍住就可以让人都成为君子。

这个小朋友说,我一忍,这个同桌就跟他讲,对不起,把你撞疼了吧!这个时候我就说没关系,刚刚是我不对。本来他们俩在争地盘,结果接下来他们俩就说:你写作业用右手写,位置要宽一点,你过来一点,我让一点没关系。这个同桌就说,不是不是,你的手都没地方摆了,你过来一点吧。结果两个人就变成了让,从争就变成了让。我们设想一下,如果孩子没有忍的态度,这件事情再发展下去可能是什么?两个人你再撞我一下,我再撞你一下,继续撞。好,你撞的比我刚刚撞你的还要疼,我再撞你不划算,用脚踢。好你踢了我一下,我再踢你一下,两个人就会打起来。所以矛盾的产生,就是这一点点,一时的小不忍。

古人跟我们讲,要把眼光放长远来看。我们常说,小孩子打打闹闹没关系。好,他打打闹闹,现在可能打过了就算了,长大了,这个态度会跟着他一辈子。现在跟同桌打,以后跟谁打?可能就跟自己亲密的人打架,因为现在同桌跟他关系最近。可能就跟先生打,就跟太太打。只因一时的不忍,我们看到很多夫妇因为一时的脾气,闹到离婚的都有,造成多少家庭悲剧,都是因为从小没有这样的一个态度。所以我们跟小朋友讲,小不忍真的是乱大谋。

这样的日记我们也会拿出来读,在读的时候,很多孩子就开始反省,当他再遇到同样的情境,就会想起那位同桌是怎么做的,就会克制自己,相观而善。所以榜样的力量很强,这也是一种榜样。

德育故事显正破邪

另外我们还会跟孩子讲《德育故事》。《二十五史》里面记载了很多有德行的人,清代有位大儒把它挑出来,按照孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻八德收编成册,编成了《德育故事》。我们也印了很多,包括翻译成现代的文字,我们每天就讲德育故事给孩子听,讲故事时其实也可以锻炼孩子各方面的能力。

在班级里,值日班长轮流上台讲。提前几天我把故事给他,让他准备,准备好了,先讲给我听,我会给她一些建议指导,再准备在全班讲给同学听。所以让班上的同学每天都在听好的、看好的、学好的、像《太上感应篇》说:“吉人语善、视善、行善,一日有三善,三年天必降之福。”

昨天我们跟校长们交流,当时有校长说,有的孩子坏习惯很久了,自己想改,改不过来。我们可以怎么办?昨天我们打的比方,不是说善的力量没有用,而是善的力量太弱了。体会一下,现在的孩子,每天脑子里想的善多?还是学的恶多?我们讲“学如逆水行舟,不进则退。”没有学善的,他脑子不会是空白,都会占满。善的没有进去,那里面都是恶的。我们点点滴滴给孩子善的引导,让他善的空间愈来愈多,恶自然就会愈来愈少。显正自然就会破邪,我们把正气树起来,邪的自然污染不上。而《德育故事》全是浩然正气。

所以我们在带班的过程,一个深刻的体会就是班风很重要。怎样来形成一个良好的班风?“相观而善”。一个老师在孩子心里的地位是很重的。我们的评价,我们不断在赞扬的都是善的、好的榜样,孩子向善的力量就起来。另外我们在每个当下,只要有机会就给孩子讲孝道,像德育故事等,一般安排在午会。中午孩子有休息时间。来到学校就在教室内外乱跑,我把他们全部邀请到教室里面听同学讲故事,讲德育故事。

讲完一个故事,有兴趣的同学还可以表演,所以孩子们都学得很快乐,看故事,讲故事,听故事,演故事,时间就被这些好的东西占据,免得他就在外面乱跑,或者又发生一些不好的矛盾。他的精力都用在我如何讲好故事,如何写剧本,如何演好我的角色,如何做道具,如何准备排演的服装等。演得很好,我们再让这些高年级的同学到低年级的班上去演,他们又会觉得很有成就感,兴趣就全部转移到善的这方面来。

排演的故事我们都给孩子选好,适合他们的年龄,或者针对班上甚至正好针对这个孩子本身的一个问题,多演几遍,孩子就开始内化。比如一个孝行的故事。像《陆绩怀橘》,陆绩小小的时候到丞相家去吃橘子,那个时候很难得吃到一颗橘子。他就把橘子藏起来,带回去给妈妈吃。孩子在演的过程,愈演他就会愈投入,最后他就会把德育故事带到自己的生活当中来演。

就有个12岁的孩子写日记。他说:

今天我回家,爸爸从外面骑着摩托车回来,跟我说:“宝贝,知道我今天给你带什么了吗?”(他说)“我不知道。”爸爸说:“你最喜欢吃的。”我一听就高兴起来:“是橘子!”爸爸说:“是。”拿开袋子就抓出来一个,扔给我。我拿着橘子正想吃,突然想起来“长者先,幼者后。”我就把橘子又还给了爸爸。爸爸觉得很奇怪,说:“怎么了,怎么不吃?”我跟爸爸讲:“爸爸,您还没有吃,我不可以吃。”接着我的爸爸就很高兴,哈哈大笑,吃了起来,然后又拿了两个给我。我说:“爸爸你再给我两个。”爸爸又给了两个。我拿进屋子,给了一个大的给哥哥,留了一个小的给我。哥哥就觉得很奇怪,哥哥就问我说:“今天怎么这么怪,太阳从西边出来了,你以前都挑大的,今天怎么把大的给我?”(这个孩子叫杨原懂,孩子说)“你听过《孔融让梨》的故事吗?”哥哥说有。我说:“孔融四岁就懂得让梨,我杨原懂十三岁了,才学到《弟子规》,难道我就不能让橘子吗?”

我看了觉得非常可爱,他说我十三岁才懂得让橘子。这个日记我就读给全班同学听,读完日记,就给孩子们立志。我跟他们讲,德育故事是我们的古圣先贤小时候,或者长大了以后演出来的真实的事情,我们现在也要在生活当中演出现代的德育故事。所以都要立志做最好的演员,要把德育故事演出来。

这些孩子一听都很高兴。那段时间就常常看到这些孩子跟我们的古圣先贤学习的故事,像“黄香温席”,黄香九岁帮爸爸暖被窝,夏天帮父亲扇凉席,把凉席扇凉了,再请父亲睡觉。我们就跟小朋友讲,讲完以后,他们回家也会去学习。冬天山东很冷,孩子们就会去给爸爸、妈妈灌热水袋,那是以前从来没有干过的事。以前都是爸爸、妈妈给他们灌热水袋,提前放到被子里,现在学了以后,就会向这些好的榜样“相观而善”。

另外我们一起在讲“见人善,即思齐”“见人恶,即内省”,那我们的孩子有没有智慧去判断真正的善和恶?我当时问小朋友,什么是善?什么是恶?一个孩子说:如果同学需要帮助,我去帮助他,就是善。我说是。还有一个同学讲,如果同学借东西,我借给他,就是善。是不是善?我把日记拿出来问:如果同学要借东西,我借给他了,但是我想的是下次他能再借给我,是善吗?所以,善恶不能看表面,善恶要问你的内心。一念为人就是善,自私自利就是恶,你自私自利的心去帮人也是恶,那不是善。所以善恶不在外,善恶要问你自己的内心。

我们语文课本有一篇很有意思的作文题,作文题问《野生动物保护法》颁布以后,有人质疑《武松打虎》,大家听过这个故事吗?武松打虎一直被传为英雄,但是《野生动物保护法》颁布以后,有人觉得武松把保护动物打死了,那武松是不是英雄?让大家讨论。当时我们班的小朋友写了很多作文,我看了都觉得很有意思。有个孩子就写:武松打虎是英雄,因为他不是为了炫耀自己去打虎。当时老虎进村子去伤人,把村子里的人都咬死了,武松为了救人,才不得已打死老虎,所以他是英雄。我们看看孩子的判断,他是从哪个角度去判断的?从武松的存心,从“存心”的角度判断他是英雄。

接着又一个孩子写,他说:武松打虎不是英雄。为什么?因为武松把老虎打死了,老虎的妈妈会很难过,老虎的儿子会很伤心。这个孩子对不对?他也对。他从什么角度去判断?从孝道,从仁爱的角度,“凡是人,皆须爱”,凡是物,皆须爱,每个人、每个动物也都有父母,也都有孩子。所以他从这个角度也对。

还有个孩子写:

武松打虎是英雄,因为武松不是真的打老虎,老虎是比喻我们的坏习惯,武松打虎是说我们要打死坏习惯,战胜坏习惯,战胜了坏习惯才是真正的英雄。

我看了这些作文,感慨没有学习传统文化不可能写出这样有判断力、这样有深度的文章。这是四年级的孩子,他们已经有这样的能力去观照。他继续学习,我们就可知道,在成长的过程中他不会走偏,因为他会去看,看到好的学习,看到不好的能够挡住污染。

挡住污染

我们现在常常讲,社会上这么多污染,我们如何能挡住污染。挡住污染不是给孩子营造一个真空的空间,而是让孩子自身增强免疫力。他自己有免疫力了,污染来了不会有问题,他不会生病。所以我们跟孩子讲“非礼勿视”,不好的事情你发现了,就要不看;“非礼勿听”,不好的音乐、不好的话语不可以去听;“非礼勿动”,不符合礼的这样的行为不可以去做;“非礼勿言”,不礼貌的话不可以去讲。

有个孩子就写:老师,今天我听到了同学正在骂人,我立刻把耳朵闭了起来。我当时也觉得很有意思,我们的耳朵可不可以闭起来?眼睛可以闭起来,耳朵可不可以关起来?我都觉得很有意思。我就问他:你怎么把耳朵闭起来?有一周我们的格言写着:“是非终日有,不听自然无。”什么叫不听?每个人都有可能讲是非,我们在团体或者在工作岗位,在一些环境当中,总会有人讲是是非非。我们最好的态度是什么?不听自然无。是非终日有,每天都有,但是我们不听就没有。我当时跟孩子讲,怎样叫不听?已经听到了,怎么办?当时这个孩子跟我讲:不听就是这边耳朵进,这边耳朵出,听是听到了,但是进去就出来,不要记在心上。

所以我们跟小朋友做比喻,别人骂你、别人说你,能不能伤到你?没有一个人能伤到你。伤害你的人只有你自己,因为你可以“不听”。我跟孩子们讲:你的心就像纯净纯善的、很平静的一潭湖水,很清澈,别人说你的坏话就像一包垃圾,你不接受,他扔不进来。如果你听了,记在心上,就像把这包垃圾抱在怀里。那怪谁?不要去怪别人,别人在给你考试,你知道那是垃圾,你不拿来装进心里就好了。有个小朋友很有意思,他说:我今天看到两个同学吵架,我就过去劝他们,说小弟弟骂你,你不要跟他吵,因为他骂你就像对着天空吐唾沫。我们曾给孩子比喻,对着天上吐口水,口水会落到哪里?会落到自己的脸上。如果你要迎上去,那个口水当然落到你的脸上,你不迎上去不就没事了。我们常常这样引导,孩子就会容易“退一步,海阔天空。”

有个六年级的孩子骑车回家,路上遇到两个三年级的孩子,可能正在玩不好的游戏。他说:我就下来,问他们你们在做什么?没想到,其中一个三年级的同学扬起头就说:关你什么事?第二个同学仰起头也跟他说:你算老几,我要给你汇报吗?这个六年级的男孩说我当时很生气,拳头已经拽起来,因为他比他们都大。他说我只是好心问一问你,怎么能够这种态度来对我?他说突然一想,忍人所不能忍。不仅要忍下来,因为我们跟孩子讲,你要不断的提升你的境界。不仅要能忍下来(july是几月?july代表7月份,英文缩写为jul,共有31天 ,源自于拉丁文Julius(即朱里斯)。),还要去感激对方,因为对方给你一个很好的机会来提升你的忍功,你的功夫又提升了。所以他说:我就下车给他们俩鞠了一躬,说“谢谢你们”。这两个孩子被我鞠一躬以后,感觉莫名其妙,但是我很快乐,我骑着车就回家了。一边走一边还唱歌,唱得什么?“爱是恒久忍耐,又有恩慈……”

所以感觉每个老师,我们都教孩子善的,都教孩子这些好的人生态度,他在任何情境下都能提得起来。

德育故事还能建立师生之间的共同语言,通过德育故事来提醒我们的孩子,他们更能接受。比如当我们要发东西之前,我们就会先讲《瘦羊博士》的故事。故事讲到:东汉光武帝建武年间,每年祭拜神之后,皇帝按惯例要下诏赐下属每人一头羊。这使负责分羊工作的博士总管很为难,原因在于这羊有大有小有肥有瘦。有人建议杀羊以平均分肉,有人建议是采用抓阄的方法分羊。博士甄宇认为前者不妥,而后者更是耻辱。当人们请教可有良策时?甄博士便当众要了一头最瘦小的羊。众人于是不再争执,分羊任务因此体面完成。此事传至光武帝处令其十分欣慰,某次朝会时便问及“瘦羊博士安在?”由此,甄博士“瘦羊博士”之雅号传遍京城。

当有孩子挑肥拣瘦的时候,我们不动声色只需要微笑的提醒一下“瘦羊博士”,这个小朋友就会收敛争强的表情,找回谦让的美德。

另外,我们要提醒孩子“慎独”,会讲《杨震四知》故事;要提醒孩子管好自己,不要被他人不好的行为影响,会讲《管宁割席》的故事,告诉孩子,我们不是不跟这个小朋友玩了,而是要跟他身上的坏习惯一刀两断。

【有缘者请续阅《爱心伴孩子成长》(5)】

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报。